Le secteur du tertiaire est un secteur qui consomment beaucoup d'énergie, en particulier les établissements de santé et médico- sociaux. Ces consommations sont indispensables pour offrir des conditions et des soins de qualité aux patient.

Bon à savoir :

- Le domaine de la santé représente à lui seul un patrimoine immobilier de plus de 128 millions de m² de bâtiments (13% des surfaces tertiaires)

- Les établissements de santé sanitaires et médico-sociaux représentent à eux seuls 2 % de la consommation d'énergie nationale soit une consommation d’énergie annuelle de 24 TWh en 2023

- Estimation que le chauffage et la climatisation représentent en moyenne 60 % de la consommation

- totale d’énergie du milieu hospitalier et des cliniques.

- Le budget énergie d’un établissement représente 1,5 % à 5 % de son budget et avec une augmentation

- annuelle de 5 % à 10 % sur les 5 ans avant la crise COVID (ADEME).

- La consommation moyenne des bâtiments du secteur de la santé est de 188 kWhep/m² avec

- 94 kWhep/m² pour le chauffage et l’eau chaude, et 94 kWhep/m² pour les autres usages. (CEREN-2023)

Depuis quelques années, le monde est face au changement climatique. La France en particulier s'est fixé des objectifs de réduction de sa consommation d'énergie et de son empreinte carbone. Pour y parvenir, le pays s'est lancé dans une démarche globale de transition écologique. Cette démarche impose des règlementations aux différents secteurs, en particulier celui de la santé. Quelles sont aujourd'hui, les règlementations majeures liées à l'énergie et comment les respecter sans nuire au confort des patients ? Eh bein, professionels du batiment et de l'énergie, acteurs du domaine de la santé, on vous en parle ici.

Répartition des consommations d’énergie dans les établissements de santé

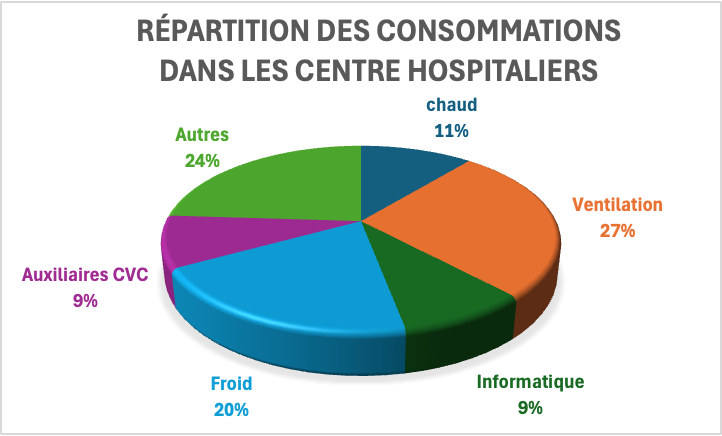

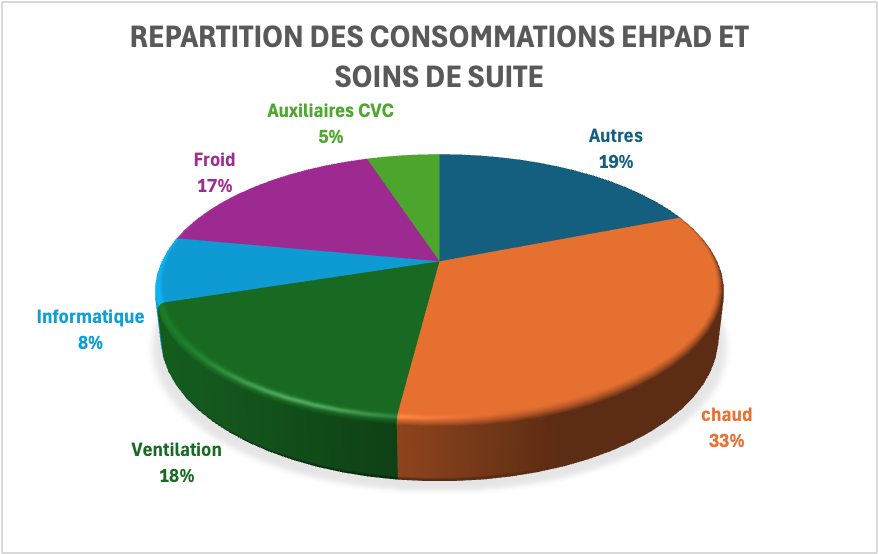

Sur un périmètre de 20 bâtiments représentant environ 0,2 million de m² et une consommation moyenne de 85 kWh/m²/an, l’analyse met en évidence la répartition suivante :

Centres hospitaliers : les postes les plus consommateurs sont la production de froid et la ventilation, suivis du chauffage et de l’électricité spécifique.

EHPAD et établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : la consommation est dominée par le chauffage et la ventilation, avec une part plus réduite liée au froid et aux usages électriques.

Cette répartition illustre la diversité des besoins énergétiques selon la typologie des établissements et oriente les actions de maîtrise de l’énergie vers les postes les plus stratégiques.

On peut constater que dans les centres hospitaliers, une grande part de l’énergie est consacrée à la production de froid et à la ventilation, essentielles au confort et à la sécurité sanitaire.

Dans les EHPAD et soins de suite, la consommation provient surtout du chauffage et de la ventilation.

Globalement, les principaux postes énergivores sont le chaud (chauffage et eau chaude), le froid, la ventilation, ainsi qu’une part d’électricité spécifique (autres et auxiliaires CVC).

Ce sont donc les leviers prioritaires pour réduire la consommation et améliorer la performance énergétique des établissements de santé. Aussi, à l'échelle de l'environnement, quel est l'aspect et l'impact de ces consommation ?

Les aspects environnementaux

On distingue deux grandes catégories :

Aspects directs : liés aux activités sur lesquelles l’établissement a un contrôle opérationnel.

Exemple : consommation d’eau d’un générateur de dialyse.Aspects indirects : résultant d’interactions avec des tiers (fournisseurs, prestataires, patients, visiteurs).

Exemple : émissions de CO₂ liées au transport des marchandises.

Les impacts environnementaux

Un impact environnemental correspond à la modification, positive ou négative, de l’environnement due à ces aspects.

Exemple : chauffer les locaux implique la combustion de combustibles fossiles, générant des gaz à effet de serre et une pollution atmosphérique.

Les principaux impacts observés :

Le changement climatique, via les émissions de gaz à effet de serre (dont le CO₂) ;

La consommation de ressources naturelles (énergie, eau, matières premières, espaces) ;

Les pollutions de l’air, de l’eau et des sols, notamment issues du traitement des déchets ;

Les atteintes à la biodiversité, causées par l’artificialisation des sols et les nuisances locales.

Quelles règlementions pour les établissement de santé et médicaux sociaux ?

Les règlementations récentes (décret tertiaire, normes QAI, certifications) imposent des trajectoires de réduction et des exigences opérationnelles.

L’objectif : agir sans compromettre la qualité des soins ni la sécurité des patients.

Réglementations à connaître :

Décret tertiaire, décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 – Loi ELAN (éco énergie tertiaire - EET):

Obligation d’économies d’énergie concerne tout le secteur tertiaire (privé et public), pour tout bâtiment d’une surface supérieure ou égale à 1000 m2. Réduire la consommation de mois de 40% à l'horizon 2030, 50% à l'horizon 2040 et de 60% à l'horizon 2050

RE2020 (pour le neuf) et règles relatives aux performances énergétiques et émissions carbone. Bâtiment basse consommation avec le réglage des optimisé des équipements CVC

Décret BACS (Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 et Décret n° 2023-259 arrêté du 07 avril 2023) :

Le BACS doit : Suivre, enregistrer et analyser en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et les ajuster en conséquence suivant les consignes, les scénarios et les optimisations possibles. Situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence. Détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informer l'exploitant du bâtiment

pour permettre l'analyse de la situation et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Être interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment. Permettre un arrêt manuel et la gestion autonome des systèmes techniques du bâtiment reliés au BACS.

En addition à ces règlementations, les bâtiments du secteur de la santé restent soumis au :

BEGES (Bilan d’Émission de Gaz à Effet de Serre) sur la qualité de l’air intérieur (QAI) : exigences spécifiques pour les zones de soins (ventilation, filtration HEPA, contrôle des débits). Etude permettant d'évaluer le niveau de pollution de l'air ambiant (conseillé de rester au plus à 800 ppm) pour les sites avec plus de 250 salariés

DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) : permettant d'évaluer les performances énergétique d'un bâtiments

Audit Énergétique Règlementaire : Il fait sortir les performances du bâtiment et les actions nécessaires pour améliorer la performance d'un bâtiment.

Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 : relatif à la gestion des déchets.

Evaluation du risque d'esposition au benzène et au Radon : Contrôle de la présence de particule de radon ou de benzène sur le site. Ces règlementations impliquent des actions à mettre en œuvre

Certifications et labels : HQE Santé, Bâtiment Durable, R2S Santé - outils d’orientation et d’exigence pour les projets.

Normes sécurité & sanitaire : ventilation (conformité au risque infectieux), prévention radon, accessibilité PMR, etc.

Obligations sur l’eau :

La gestion de l’eau dans les établissements de santé est encadrée par une réglementation stricte, qu’il convient de suivre attentivement pour garantir la sécurité sanitaire et la conformité administrative :

Textes réglementaires clés : Circulaire 2005-493 du 28 octobre, circulaire du 5 septembre 2005, arrêté du 1er février 2010.

Référentiel d’inspection ARS : circulaire 2010-448 du 21 décembre.

Guides et recommandations : Guide de l’eau (2005), RSD (pollution, filtration…), Code de santé publique selon les activités.

Normes et contrôles : vérification régulière de la qualité de l’eau et conformité aux normes en vigueur.

Obligations sur l’air intérieur :

La qualité de l’air dans les établissements de santé implique un suivi rigoureux des températures, des débits et de la filtration :

Textes réglementaires : Code de la construction (limitation de la température), Code du travail (maintenance, contrôles, débits), RSD, Code de santé publique selon les activités (AMP, morgue…).

Normes applicables : NF EN 90-351, série 14-644-XX.

Surveillance microbiologique : instruction DGOS/PF2/2012/101 du 1er mars 2012 – carnet sanitaire « air » obligatoire pour les zones à traitement d’air maîtrisé.

Obligations réglementaires spécifiques

Certaines zones ou équipements présentent des exigences supplémentaires :

Établissements recevant du public (ERP) : ramonage des conduits d’évacuation (minimum 1 fois/an), remplacement/nettoyage des filtres des hottes (minimum 1 fois/semaine).

Réanimations : circulaire du 27/08/2003 – renouvellement de l’air ≥ 6 vol/h, température ambiante 22–26 °C.

Morgues : arrêté du 7 mai 2001 – température ≤ 17 °C, renouvellement de l’air 4 vol/h si préparation de corps, rejet d’air filtré et désodorisé, chauffage à air pulsé interdit.

Stérilisation (GBP Pharmacie) : zone de conditionnement ISO 8, pression contrôlée, traçabilité des opérations de maintenance préventive et curative.

Carnet sanitaire « air » : obligation de tenue pour toutes les zones à traitement d’air maîtrisé (DGOS/PF2/2012/101).

Filtration de l’air :

Une filtration adaptée est essentielle pour limiter les risques infectieux et maintenir la qualité de l’air :

Premier étage (entrée de centrale) : M6 minimum, recommandé F7 ; préfiltre G4 conseillé si long chemin aéraulique.

Second étage (sortie de centrale) : F9 minimum recommandé ; E10/H13 pour réduire l’écart de propreté entre réseau et salles à environnement maîtrisé.

Filtration terminale (salle) : H14 pour zones à risque 3 et 4, E10 pour zones à risque 2.

Air repris : M6 minimum recommandé, H13/H14 si risque infectieux élevé.

Production de froid et réglementation F-Gas :

La réglementation européenne F-Gas encadre l’utilisation des gaz fluorés (HFC, PFC, SF₆) dans les systèmes de réfrigération, climatisation et pompes à chaleur :

Objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre, favoriser les fluides à faible PRG, imposer des contrôles d’étanchéité réguliers.

Calendrier de suppression progressive :

PRG ≥ 2 500 : interdit depuis 2020

PRG ≥ 1 500 : interdit depuis 2025

PRG ≥ 150 : utilisable jusqu’en 2030

Tous les acteurs du froid et de la climatisation (installateurs, mainteneurs, distributeurs) sont concernés.

En pratique, un décalage existe entre la réglementation et les produits encore disponibles sur le marché ou déjà installés.

| Génération | Classe | Exemple (PRG) | Statut |

| 1 | Naturel | CO2 (1) / NH3 (0) | Retour en force |

| 2 | CFC / HCFC | R12 (10680) / R22 (1810) | Interdits |

| 3 | HFC | R410a ((2088) / R134a (1490) / R32 (675) | En cours d'interdiction |

| 4 | HFO | R1234yf (4) / R1234ze (7) | En déploiement |

Éclairage :

Les établissements de santé utilisent diverses technologies d’éclairage, reposant sur des principes physiques différents et offrant des niveaux d’efficacité énergétique variables. Le choix de la solution doit tenir compte de plusieurs critères : la performance énergétique (rendement lumineux, consommation électrique), la qualité de la lumière (température de couleur, indice de rendu des couleurs, uniformité), la durée de vie et la maintenance (fiabilité des sources, fréquence de remplacement, coût global d’exploitation), ainsi que l’adaptabilité (régulation, détecteurs de présence, intégration à la GTB/GTC).

Voici une classification des principales technologies d’éclairage utilisées dans les établissements de santé :

| Modules | Rendement | Efficacité (lm/w) | Durée de vie (h) | Statut |

| Incandescence (classique, Halogène) | 2-5% | 5-25 | 1000-3000 | Interdits |

| Lampe à décharge (Fluorescent, métallique HP | 10-18% | 70-120 | 6000-15000 | En voie d'abandon |

| LED | 15-40% | 20-250 | 15000-100000 | En déploiement, évolution technologuique |

Alors, comment rester en conformité avec ces exigences tout en tirant pleinement parti de leurs bénéfices ?

La réponse réside dans la concentration des efforts sur quatre grands piliers essentiels de la performance énergétique et réglementaire : la ventilation, le chauffage et l’ECS, la climatisation, ainsi que l’électricité.

La première étape consiste à comprendre les exigences réglementaires et identifier les grands piliers sur lesquels agir : ventilation, chauffage et ECS, climatisation et électricité. Mais la simple connaissance de ces obligations ne suffit pas pour tirer pleinement parti des économies d’énergie et se conformer à la réglementation.

La deuxième partie de cette série sera dédiée aux solutions concrètes à mettre en place pour optimiser les installations et garantir à la fois conformité et efficacité. Elle sera publiée dans notre prochaine page édito, intitulée « optimisation énergétique des équipements dans les établissement de santé », où nous détaillerons méthodes, bonnes pratiques et leviers techniques pour transformer ces exigences en véritables opportunités opérationnelles.