Le comptage énergétique constitue une étape clé de la performance environnementale en phase d’usage. Il ne s’agit plus seulement de concevoir un bâtiment économe, mais de mesurer, suivre et piloter réellement les consommations pour garantir que les objectifs de sobriété soient atteints dans le temps.

Dans les établissements de santé, où les usages sont multiples et les besoins souvent continus, le comptage devient un outil stratégique de gestion : il permet d’identifier les dérives, d’optimiser le fonctionnement des installations et d’alimenter la démarche d’amélioration continue.

Pour être pleinement efficace, le comptage doit couvrir tous les flux énergétiques du bâtiment. Cela inclut non seulement l’électricité et le gaz, mais aussi la chaleur, l’eau chaude sanitaire, le froid et parfois même l’eau non potable ou recyclée. Chaque type de compteur, de capteur, ou autres d'équipements de mesure fournit des informations spécifiques, essentielles pour :

comprendre la répartition des consommations par usage et par secteur,

détecter les dérives et surconsommations,

et orienter les actions correctives et d’optimisation.

En associant comptage, supervision et analyse, le suivi énergétique devient un véritable outil de décision.

Professionnels du bâtiment, gestionnaires d'énergie, cette page vous guide pas à pas dans la lecture, la compréhension et l’exploitation des données de vos compteurs pour mieux piloter la performance de vos bâtiments.

Il existe trois piliers fondamentaux de la connaissance énergétique :

Les factures énergétiques

Base historique et budgétaire, les factures énergétiques constituent le premier niveau d’information sur vos consommations.

Elles regroupent les volumes d’énergie consommés (kWh), les coûts associés, la puissance souscrite

et les différentes taxes (CTA, CSPE, TICGN…).

Comment procéder :

Centraliser l’ensemble des factures par énergie et par site.

Vérifier la cohérence des index facturés avec les relevés réels.

Suivre mensuellement les consommations et les coûts pour détecter les dérives.

Outil pratique : un tableau de bord simple (Excel, plateforme SME, ou Energis, Deepki, etc.) permet déjà

de repérer les surconsommations et d’engager des actions correctives.- Le comptage et la mesure : le pouls énergétique du bâtiment

Le comptage, c’est le passage à une approche vivante de la donnée.

Grâce aux compteurs, sous-compteurs et capteurs connectés, il devient possible de suivre les consommations

en temps réel et par usage : chauffage, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire, etc.

Comment procéder :

Identifier les points stratégiques à mesurer (par bâtiment, zone, usage).

Définir un plan de comptage cohérent (électricité, gaz, chaleur, eau).

Mettre en place une remontée automatique des données via GTC/GTB ou plateforme dédiée.

Un bon plan de comptage permet de localiser rapidement une dérive, un dysfonctionnement ou une fuite énergétique. - La modélisation et les indicateurs : donner du sens à la donnée

Pour savoir si un bâtiment consomme “trop” ou “bien”, il faut comparer.

Les ratios (kWh/m², kWh/lit, DJU, etc.) et les modèles de simulation énergétique permettent d’évaluer

la performance réelle au regard des conditions d’exploitation.

Comment procéder : Mettre en place des indicateurs adaptés aux activités (ex. : blocs opératoires, cuisine, hébergement).

Corriger les données selon les DJU pour neutraliser l’effet météo.

Les trois approches présentées plus haut ( factures, mesures et modélisation ), suscitent régulièrement débats et discussions parmi les professionnels de l’énergie et du bâtiment. Et pour cause : chacune possède ses forces, ses limites et ses biais d’interprétation. Alors, comment parvenir à une vision réellement représentative de la consommation énergétique d’un bâtiment, en particulier lorsqu’on manque de données historiques, de temps ou que l’audit se déroule dans une seule période climatique ?

En pratique, les auditeurs doivent souvent composer avec les contraintes du calendrier et du climat.

Mesurer en été, c’est ne rien savoir du chauffage ; mesurer en hiver, c’est ignorer la part d’éclairage naturel et de climatisation. Et dans un établissement de santé ou médico-social, les usages eux-mêmes peuvent être dynamiques ou saisonniers : variations d’occupation, périodes de maintenance, extensions temporaires, etc. Bref, difficile d’obtenir une image “parfaite” du réel.

Face à ces défis, les professionnels expérimentés ne partent pas de zéro : ils croisent les sources.

Une mesure réalisée en hiver, par exemple, peut être complétée par l’analyse des factures annuelles, afin d’estimer la part des autres usages (éclairage, ventilation, climatisation). À l’inverse, une campagne d’été pourra être enrichie par la modélisation et les retours d’exploitation pour reconstituer la consommation de chauffage.

La modélisation énergétique, souvent mise en avant comme solution miracle, reste un outil précieux… mais partiel.

Elle ne peut pas toujours anticiper les réalités futures : un bâtiment voisin qui viendrait masquer une façade, un arbre grandissant qui réduit l’ensoleillement, ou encore une évolution d’usage.

C’est pourquoi les approches les plus robustes s’appuient sur une combinaison raisonnée de données réelles, de calculs et d’observations de terrain.

En somme, chaque site est un cas particulier.

Les auditeurs expérimentés construisent leur analyse autour d’un croisement intelligent des méthodes : mesures ponctuelles, modélisation par zone, confrontation avec les factures et échanges avec les exploitants. Cette approche mixte, plus coûteuse parfois, reste la plus fiable pour dégager une image réaliste et utile de la performance énergétique.

Nous allons donc, dans les lignes suivantes, plonger au cœur de cette démarche : celle de la mesure réelle de la consommation, première étape vers un pilotage énergétique éclairé et durable.

Il faut le dire :

Aucune donnée ne prend sens sans retour terrain. Les observations des techniciens, les retours des utilisateurs et les contrôles réguliers sont essentiels pour valider les hypothèses et ajuster la stratégie énergétique.

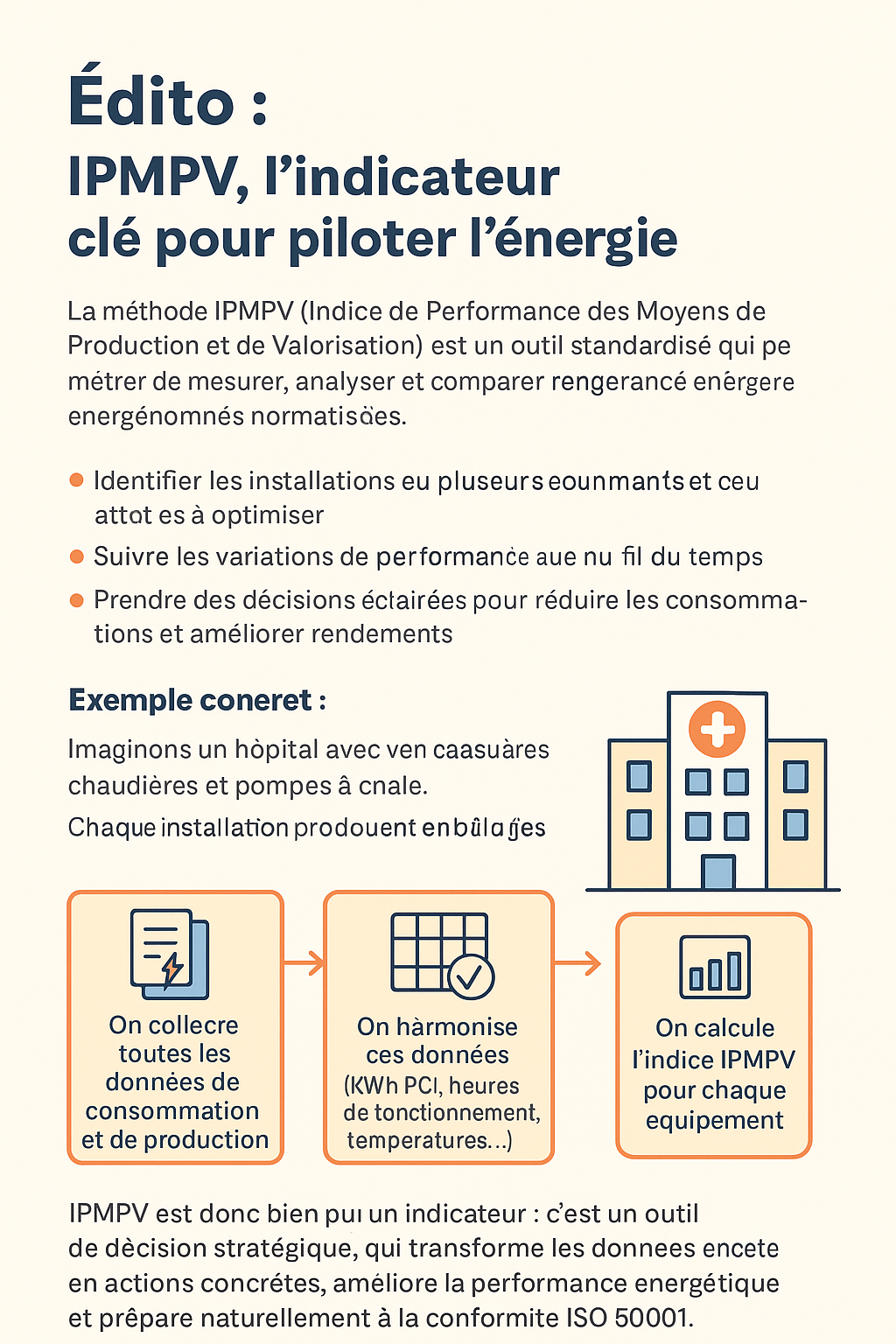

Entre factures d’énergie, mesures issues des compteurs et modélisations théoriques, les données énergétiques d’un bâtiment proviennent de sources multiples, souvent hétérogènes. Pour piloter efficacement la performance énergétique, il est essentiel de les harmoniser.

L’harmonisation consiste à rendre comparables les données entre elles - sur les mêmes bases temporelles, unitaires et méthodologiques. Elle permet de fiabiliser les analyses, de détecter les dérives et d’évaluer les résultats des actions de maîtrise de l’énergie.

Elle intervient après la collecte et la validation des données, avant toute phase d’analyse. À ce stade, on aligne les pas de temps (journalier, mensuel), les unités (kWh, PCS/PCI), les périmètres (site, bâtiment, usage), et l’on corrige les écarts climatiques via les degrés-jours unifiés (DJU).

Son rôle est central :

Fiabiliser les indicateurs (kWh/m², €/MWh, tCO₂) ;

Normaliser les données pour le reporting (Opérat, ACTEE, ISO 50001) ;

Aider à la décision pour un pilotage précis des consommations.

Exemple : Dans un hôpital, la facture d’électricité indique 450 MWh sur 2024.

Le sous-comptage montre 465 MWh mesurés.

La modélisation (corrigée des DJU) prévoyait 430 MWh.

Sans harmonisation (périodes et méthodes différentes), l’écart de 20 à 35 MWh ne veut rien dire

Après harmonisation (mêmes dates, mêmes unités, ajustement climatique), on peut identifier une surconsommation réelle de 4 %, liée par exemple à un fonctionnement continu des CTA.

Sans harmonisation, comparer une facture, une mesure et une simulation revient à confronter trois langages différents. Avec elle, le bâtiment parle d’une seule voix : celle de la performance réelle.

Expression du besoin : Identifier les objectifs du comptage. suivi réglementaire (Décret tertiaire, BACS, ISO 50001), recherche d’économies, répartition des consommations par usage ou par bâtiment, pilotage technique, etc. Cette phase permet de définir le périmètre et les indicateurs de suivi attendus.

Bilan de l’existant : Recenser les compteurs, sous-compteurs et dispositifs de mesure déjà en place, leur état, leur précision et leur connectivité. L’objectif est d’évaluer la couverture du comptage actuel et d’identifier les manques ou doublons.

Proposition du plan de comptage : Élaborer un schéma de comptage cohérent : quels usages mesurer (chauffage, ECS, éclairage, ventilation, froid, process, etc.) ? À quel niveau (bâtiment, service, équipement) ? Ce plan sert de base de conception pour les achats, la pose et la supervision future.

Choix du matériel : Sélectionner les compteurs, capteurs et systèmes de communication adaptés (électriques, thermiques, volumiques…) selon les normes de précision et les conditions d’installation. Le choix du matériel doit concilier fiabilité, compatibilité et facilité d’intégration dans la supervision.

Architecture de remontée de données : Concevoir la chaîne de communication entre les compteurs et la plateforme de supervision : protocole (Modbus, LoRa, M-Bus, IP…), passerelles, fréquence d’acquisition, sécurité des données. Cette étape garantit la cohérence et la continuité du flux de données

Installation et paramétrage du matériel : Procéder à la pose, au câblage, à la calibration et au paramétrage des compteurs, en assurant la traçabilité des mise en service documentée et vérifiée interventions. Une est essentielle pour fiabiliser les mesures dès le départ.

Implémentation de la plateforme de supervision Connecter les points de mesure, configurer les tableaux de bord, alarmes et rapports. La plateforme doit permettre une lecture claire, multi-énergie et multi-site des consommations.

Energy management : Exploiter les données collectées pour suivre les indicateurs, détecter les dérives, planifier des actions correctives et piloter la performance. Cette étape constitue le cœur opérationnel du dispositif : transformer la donnée en décision

Amélioration continue : Mettre à jour régulièrement le plan de comptage, intégrer de nouveaux usages, ajuster les seuils et enrichir les analyses. L’objectif est d’inscrire la démarche dans le temps long, au service de la maîtrise énergétique et de la sobriété.

Communication et sensibilisation (étape souvent oubliée) : Partager les résultats avec les équipes techniques, soignantes ou administratives pour renforcer l’adhésion et encourager les écogestes. Le comptage n’est pleinement efficace que s’il devient un outil collectif de pilotage et de culture énergétique.

Mesure du courant électrique : le principe de la pince ampèremétrique

Une pince ampèremétrique permet de mesurer le courant électrique sans contact direct avec le conducteur.

Elle détecte le champ magnétique généré par le passage du courant et, grâce à la loi de Biot et Savart, le boîtier de mesure convertit ce champ en intensité électrique (ampères).

En pratique, plus le courant est fort, plus le champ magnétique mesuré est élevé.

L’appareil traduit cette relation pour afficher instantanément la valeur du courant circulant dans le câble.

Le courant II dans le fil génère un champ magnétique BB autour du conducteur.

La pince détecte BB (capteur à effet Hall ou transformateur de courant).

Le boîtier de mesure convertit BB en intensité II grâce à la relation B∝IB∝I (loi de Biot-Savart / Ampère).

Avant de mesurer avec une pince ampèremétrique

Pour une mesure sûre et fiable :

Vérifiez que la pince est adaptée à la tension et au courant du circuit.

Séparez les conducteurs : la pince ne mesure qu’un fil à la fois.

Choisissez la plage de mesure appropriée et testez la pince sur un circuit connu.

Portez vos équipements de protection (gants, lunettes, vêtements isolants).

Évitez les câbles endommagés et les champs magnétiques parasites à proximité.

Sécurité + préparation = mesure précise et sans risque.

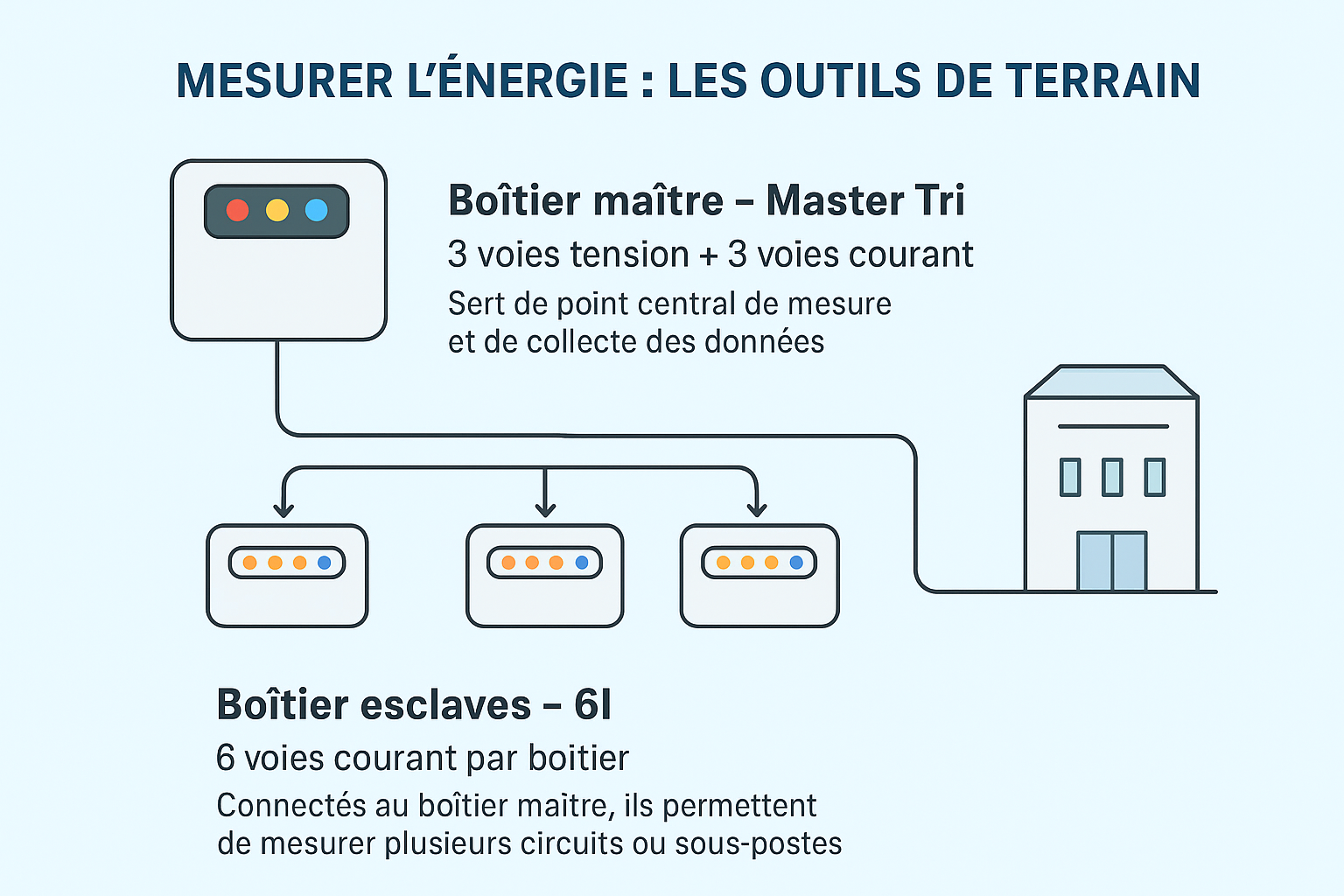

Mesurer l’énergie : quelques outils de terrain

Pour suivre et analyser la consommation d’un bâtiment, différents boîtiers de mesure sont utilisés, chacun adapté à des besoins précis.

Analyse et mise en route des armoires électriques

Tout commence par une observation minutieuse de l’armoire pour repérer composants et anomalies. Le déplastronnage permet ensuite un accès sécurisé aux circuits, préparant la pose des pinces ampèremétriques et le raccordement des boîtiers via câbles RJ. La mise sous tension clôt cette séquence, marquant le début des relevés et garantissant des données fiables pour toute analyse ou optimisation.

Paramétrage et remise en état

Une fois les armoires accessibles et les boîtiers installés, la connexion aux équipements et le paramétrage de l’installation sont essentiels pour assurer la collecte fiable des données. Après cette étape, refermer les armoires et baliser la zone garantit sécurité et conformité sur site. Enfin, le retour après minimum une semaine pour récupérer les boîtiers et remettre les plastrons en place permet de laisser l’installation exactement dans l’état initial, alliant rigueur et respect des infrastructures. Puis viennent le téléchargement et l’analyse des données, ajustées avec les DJU pour le chauffage en hiver et la climatisation en été.